Cast & Crew

Kaïrat : un rêveur dans la ville

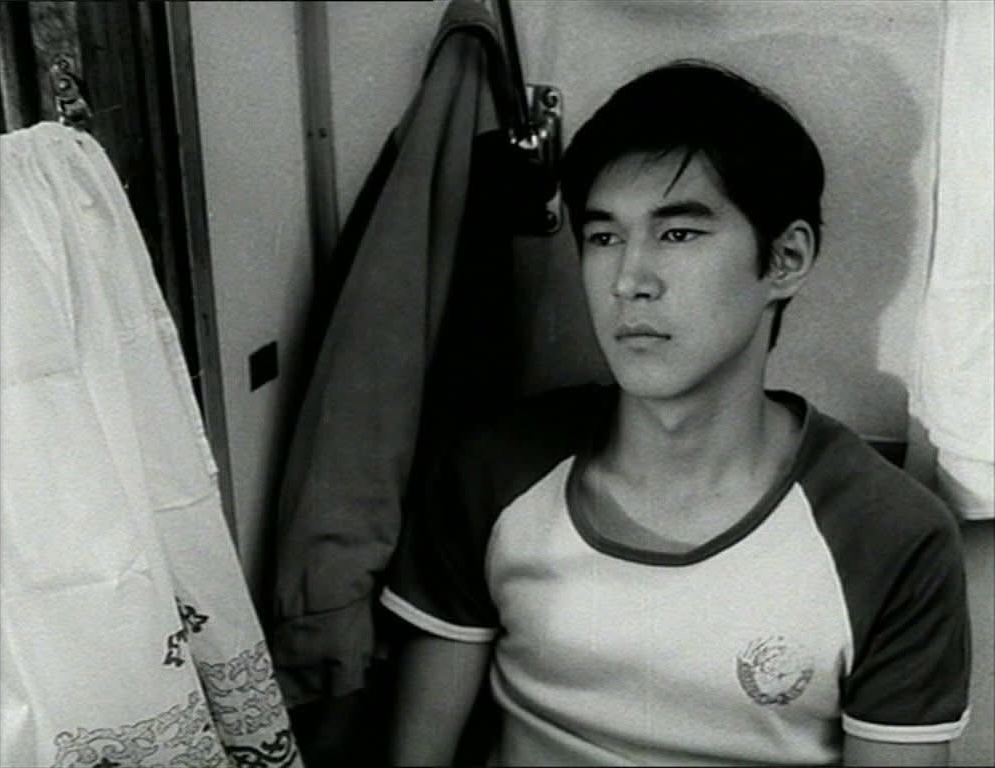

Un jeune homme dans un wagon, un regard qui se perd au loin, une ville qui ne répond pas. Et puis soudain, un caillou, lancé par un enfant, brisant la vitre à côté de kaïrat. Rien de spectaculaire, mais une secousse, une fêlure qui fait passer le spectateur du rêve immobile à la conscience du dehors. Ce geste banal, presque invisible, dit déjà l’essence du cinéma d’Omirbaev : un cinéma où l’existence vacille entre stupeur et blessure, où le réel s’impose sans prévenir. kaïrat est un film où le monde est vu à travers les yeux d’un rêveur isolé, où chaque plan résonne comme le silence d’un après-midi d’été long, doux et enveloppant.

kaïrat(1992), premier long métrage de Darezhan Omirbaev, surgit à l’aube d’un Kazakhstan post-soviétique en plein effondrement. Ancien mathématicien formé au prestigieux VGIK de Moscou, Omirbaev incarne la “Nouvelle Vague kazakhe”, faisant de son cinéma un souffle poétique dans une nation en quête de repères. Déjà récompensé par le Léopard d’argent à Locarno et la Montgolfière d’argent à Nantes, le film pose les bases d’un style résolument personnel. On pense à Bresson pour la précision des gestes, à Tarkovski pour la lenteur hypnotique, mais le film invente son propre rythme, suspendu, légèrement désaccordé.

Omirbaev dépeint un état : celui de la jeunesse suspendue, de kaïrat, fraîchement arrivé à Almaty. Le film est une symphonie de lenteur et d’ellipses. Chaque geste, chaque regard devient une charge émotionnelle. Le mélange du quotidien et des vignettes oniriques tisse un réalisme troué, où la réalité est sans cesse contaminée par l’imaginaire. Omirbaev cite Kafka, Woyzeck, Buñuel ou Tarkovski. il lie ainsi des solidarités invisibles entre pensées universelles et expérience personnelle.

L’espace urbain est filtré à travers des lieux de passage : gare, classe, centre de formation, bus, wagon, dortoir, cinéma. Les séquences de cinéma dans le cinéma reflètent la confusion intérieure du personnage. Dans une salle obscure, kaïrat regarde Woyzeck de Werner Herzog ; plus tard, un film allemand sur l’infidélité et la jalousie. Les intrigues vues à l’écran se contaminent dans son imaginaire et viennent hanter ses silences. Comme si la fiction, au lieu d’offrir une échappatoire, se mêlait à la réalité pour en révéler la cruauté. kaïrat regarde Woyzeck, mais c’est son propre malaise qu’il scrute, ses propres désirs qu’il n’ose pas formuler. Dans ce dédale de rêveries silencieuses, l’imaginaire est parfois plus vivant que le réel.

Ces lieux de passage où l’on est entre-deux, jamais vraiment chez soi. Sans dialogues abondants, Omirbaev crée une atmosphère de solitude partagée, où les rencontres, comme celle d’Indira, sont à la fois possibles et déjà impossibles. Il y a, dans kaïrat, une façon rare de filmer la jeunesse : ni exaltée, ni cynique, plutôt fragile et maladroite. Omirbaev capte ces moments où rien ne se passe, mais où l’on sent que tout pourrait basculer ; ces instants où le monde semble immense et pourtant déjà trop étroit. Le film ne raconte pas tant une histoire qu’un état – celui de l’entre-deux : entre enfance et maturité, entre désir et renoncement.

kaïrat reste aujourd’hui une porte d’entrée fascinante vers le cinéma kazakh contemporain. Sa beauté naît de son dépouillement, de cette manière d’ouvrir un espace de contemplation dans le tumulte du réel. Kaïrat est un film à ressentir : c’est un pèlerinage intérieur dans l’inachevé, une exploration des espaces où le désir demeure impossible, figé à la frontière du rêve. L’œuvre inaugure une voie poétique qui irrigue toute la carrière d’Omirbaev, un cinéma de la retenue et de l’invisible. Un film qui ne cherche pas à séduire, mais à laisser en nous un silence persistant – le genre de silence qui, longtemps après, continue de résonner.

Fadoua Medallel | Août 2025