Cast & Crew

Seuils interdits : entre fantasme et fracture sociale !

Réalisé avec une intensité troublante, Seuils interdits de Ridha Behi est un court-métrage vertigineux qui explore les tréfonds d’une subjectivité dévorée par la frustration sociale. Le film propose une plongée dans un esprit broyé par la pauvreté et peu à peu happé par un fantasme devenu destructeur.

Tourné dans un Kairouan marqué par le poids des traditions, Seuils interdits s’inscrit dans une ville déjà exposée aux regards venus d’ailleurs. Les premiers tournages étrangers (Le fou de kairouan de Jean-André Kreuzi, 1939) et l’arrivée des flux touristiques ont ouvert une brèche. Le film capte un moment de flottement sociologique : une période où les corps s’exposent à travers des formes de liberté nouvelles. Des jeunes femmes en mini-jupe, une partie de tennis jouée en maillot, une présence décomplexée dans l’espace public. Seuils interdits enregistre l’irruption de ces pratiques dans une société conservatrice. Une forme d’invasion silencieuse qui bouscule l’ordre établi et perturbe les repères culturels dominants. C'est dans ce contexte, que l'on observe, tout au long du court-métrage, comment un individu fragile et marginalisé peut cristalliser à lui seul la confusion collective des normes.

Inspiré d’un fait réel, Seuils interdits s’ancre dans un événement tragique survenu au début des années 1970 : le viol d’une touriste étrangère par un jeune marchand ambulant sur une plage de Monastir, alors en plein essor touristique. Le procès qui s’ensuit mène à une condamnation de 12 ans de réclusion. Ce fait divers, brutal et marquant, devient pour Ridha Behi le point de départ d’une réflexion cinématographique qui interroge les mécanismes sociaux et psychiques qui mènent à un tel basculement.

Le film s’ouvre sur une scène de procès tendue, où s’installe une atmosphère de jugement et de malaise. D’emblée, Ridha Behi opte pour une narration fragmentée, où la temporalité judiciaire sert de prétexte à un long retour mental. Le procès devient vite un simple point de départ pour installer un espace de mémoire et plonger dans l’esprit du personnage. Le récit est alors fait de souvenirs où l’intérieur de l’homme compte plus que les faits eux-mêmes.

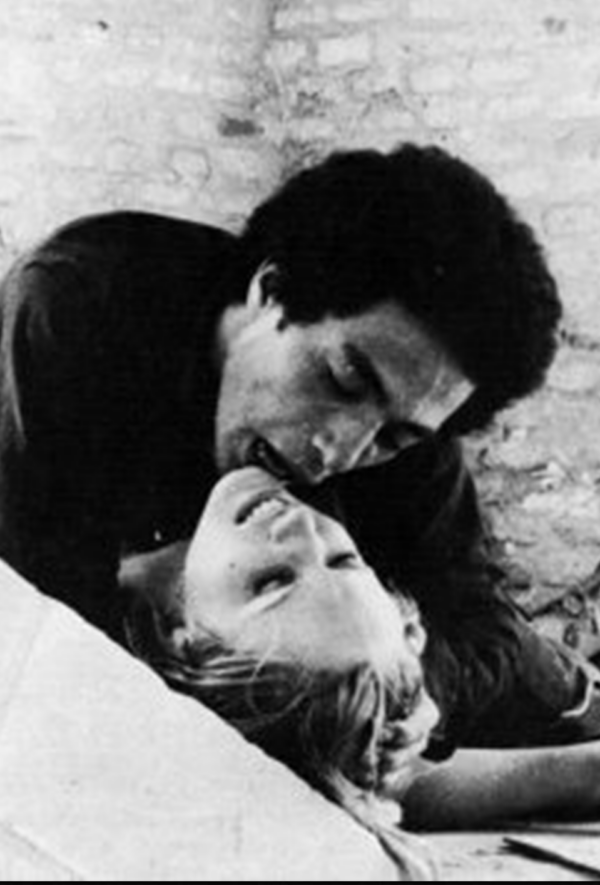

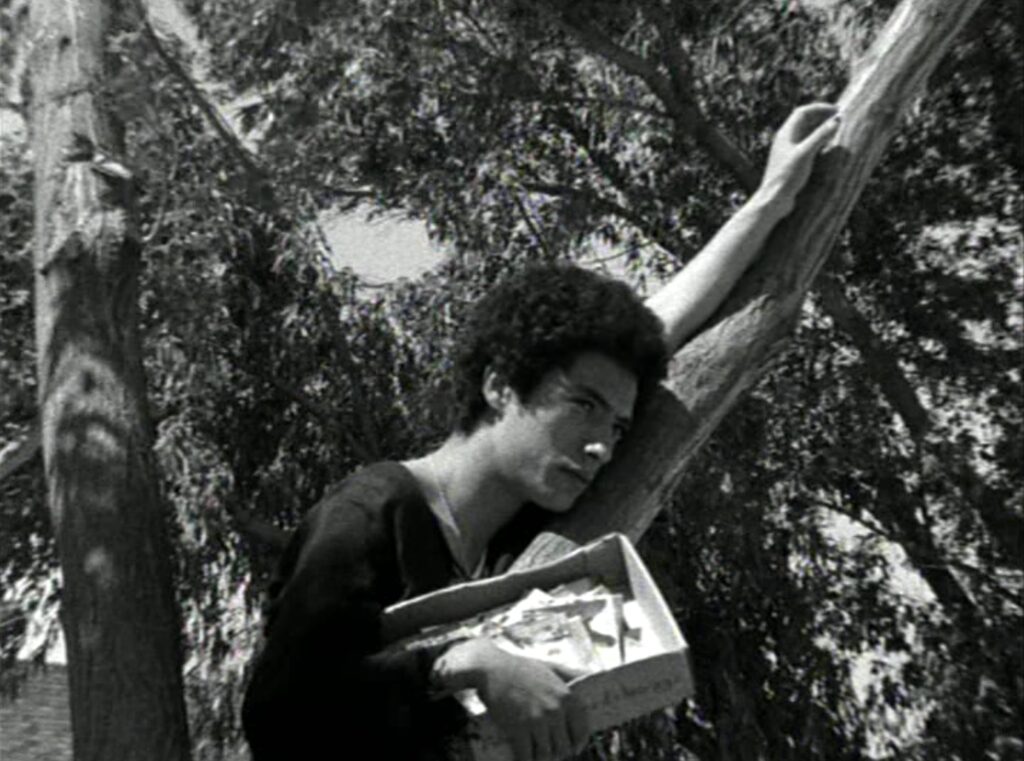

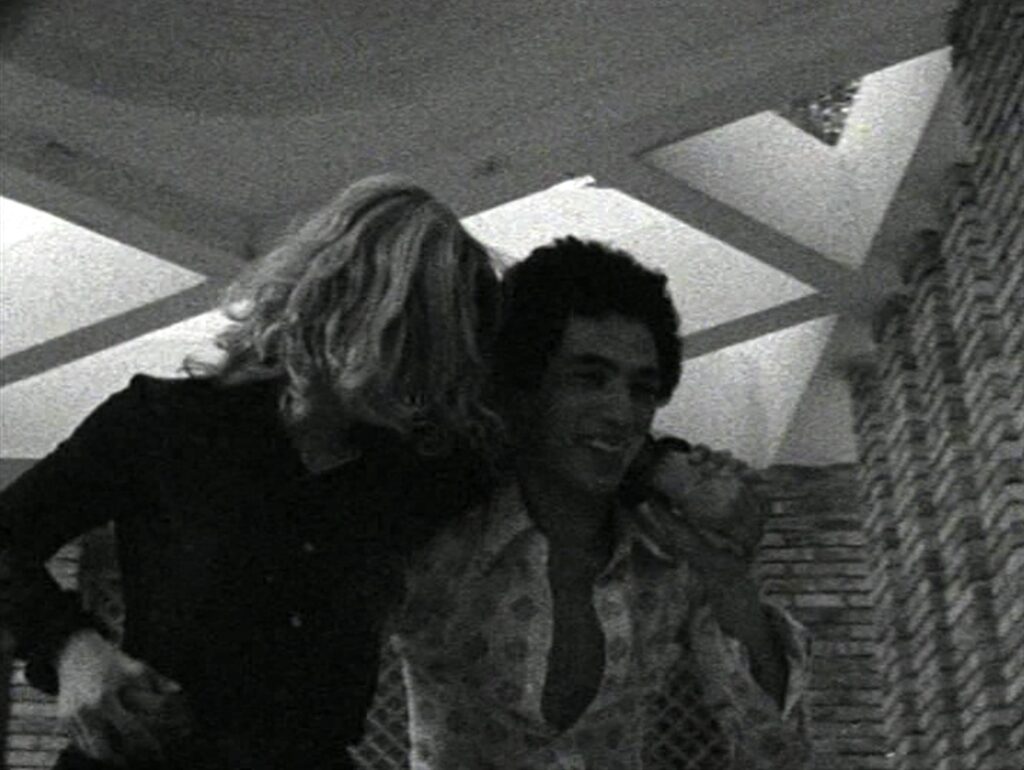

Le film saisit avec finesse la manière dont le rêve peut servir à la fois de refuge et de perversion. Le personnage principal, un petit vendeur de cartes postales, est censé incarner une image accueillante, offrir aux touristes des fragments de bonheur à emporter. Mais lui-même vit dans la misère. Ce contraste saisissant, entre l’image qu’il vend et la réalité qu’il subit, fissure peu à peu son rapport au réel. Slim Ben Fraj laisse alors l’imaginaire prendre le relais : il s’invente une vie brillante, une romance avec une touriste, une voiture de sport, des virées nocturnes… Autant d’illusions qui deviennent sa seule échappatoire.

Il y a aussi en Slim quelque chose d'ambigu : une part d’innocence blessée, de rêverie érotique, mêlée à une violence sourde, presque animale. Ce dualisme ange/diable, Ridha Behi le filme sans le juger, à la manière d’un conte tragique, et c’est là qu’on pense à Gérard Philipe, figure éternelle du jeune homme à la fois solaire et possédé. Comme dans La Beauté du diable (1950), le charme devient vertige, et l’innocence s’inverse en transgression.

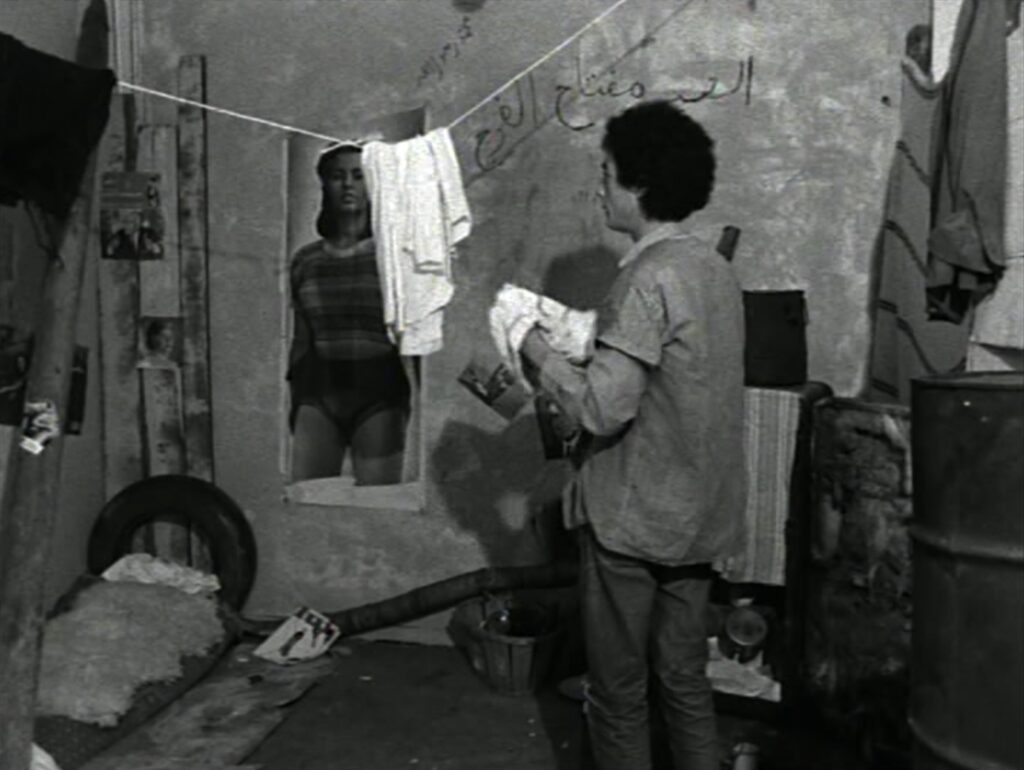

La mise en scène de Ridha Behi, à la fois sobre et sensorielle, accompagne la descente mentale de Slim avec rigueur. Son univers intérieur (chambre exiguë, marquée par des objets usés, linge suspendu, posters érotiques et inscriptions sur les murs) se transforme en un lieu clos, à la fois refuge et prison. On pense à Beckett ou Genet : un théâtre mental où les murs renferment autant les corps que les obsessions, et où chaque détail scénographique participe à l’isolement du personnage.

On perçoit l’influence du cinéma égyptien aussi, notamment à travers l’usage de moyens d’expression indirects comme les inscriptions murales. Ce procédé rappelle l’esthétique cinématographique de Salah Abou Seif, qui en faisait un élément récurrent de mise en scène pour enrichir la charge symbolique ou dramatique de ses images. On peut également lire une résonance avec Gare Centrale de Youssef Chahine (1958). À l’image du personnage de Qinawi, marginalisé, psychologiquement instable et profondément en manque de lien humain, Ben Fraj évolue lui aussi dans une zone de fracture sociale et affective. Tous deux incarnent des figures de l’exclusion, traversées par le désir et la solitude, que la mise en scène enferme dans des espaces oppressants à la mesure de leur dérive intérieure.

Certes, le film peut sembler lent lorsqu’on le regarde aujourd’hui, plus de cinquante ans après sa réalisation. Cette lenteur exige une forme de patience active qui, au fil des minutes, se transforme en révélation. Seuils interdits prend le temps de construire une atmosphère. Et au bout du parcours, le spectateur ressort enrichi, happé par un univers mental d’une rare densité, où chaque détail finit par faire sens.

Par ailleurs, le film offre un témoignage précieux sur le Kairouan du début des années 1970. À travers une série de saynètes de la vie quotidienne, Ridha Behi documente une Tunisie populaire disparue, avec une authenticité saisissante. Ruelles étroites en ruine, robinet public qui coule à flot au centre du village, restaurateur vendant une spécialité locale incontournable le sandwich à la sardine frite. Ce court-métrage est aussi une pépite anthropologique : un regard sur un monde qui n’existe plus.

Seuils interdits est un film dérangeant mais nécessaire. Une œuvre qui explore jusqu’au vertige les failles de l’humain et les impasses de la société. Un court-métrage courageux, à la frontière du réalisme social et de la psychanalyse, où la lumière ne vient jamais vraiment, sinon dans le scintillement cruel d’un fantasme brisé.

Fadoua Medallel | Décembre 2024