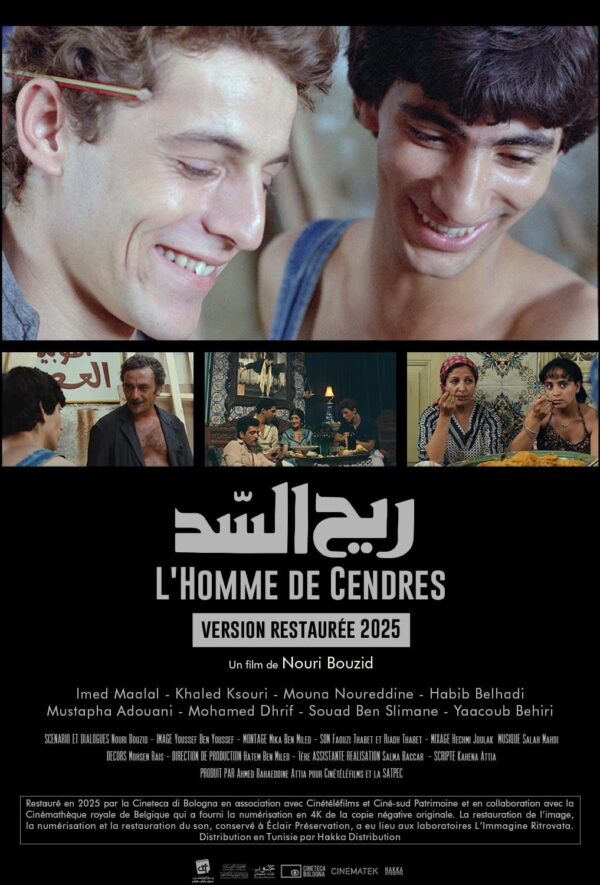

Cast & Crew

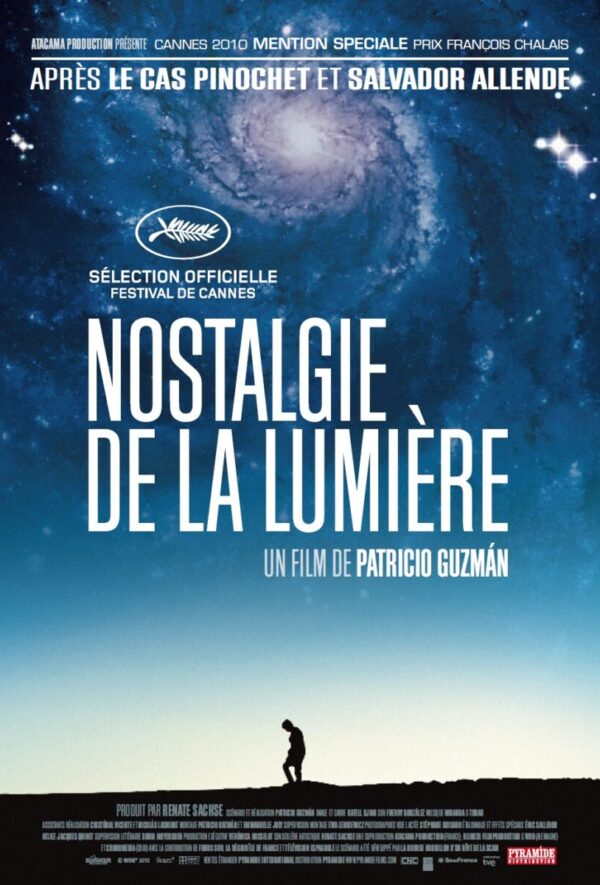

Nostalgie de la lumière : Entre ciel et terre : deux quêtes, un même regard !

Dans le désert d’Atacama, au nord du Chili, le ciel et la terre se confondent dans une lumière absolue. Là où les astronomes observent les galaxies les plus anciennes pour comprendre les origines du monde, des femmes fouillent le sol, à mains nues, pour retrouver les ossements de leurs proches disparus sous la dictature de Pinochet. Entre ces deux gestes de quête (celui des étoiles et celui de la mémoire) Patricio Guzmán tisse une œuvre d’une beauté sidérante et d’une douleur sans fond : Nostalgie de la lumière.

Le réalisateur choisit la voie de la contemplation. Le désert d’Atacama devient son laboratoire du temps. L’air y est si pur que les astronomes y installent les plus grands télescopes du monde. Mais cette pureté, paradoxalement, en fait aussi un cimetière idéal : les corps ne s’y décomposent pas, la mémoire y demeure intacte.

Ce double usage du désert (à la fois observatoire du ciel et archive du crime) condense la force métaphorique du film. Guzmán filme la matière même de la mémoire, sa persistance. Les particules de poussière que traverse la lumière du soleil deviennent les particules du temps.

Le dispositif du film repose sur un parallèle subtil. D’un côté, des scientifiques parlent d’étoiles mortes depuis des millions d’années dont la lumière continue à voyager vers nous. De l’autre, des femmes cherchent à faire remonter à la surface la trace de leurs morts. Guzmán juxtapose ces deux mouvements : l’un cosmique, l’autre terrestre ; sans jamais les hiérarchiser.

Leur point commun : le regard. Regarder le ciel ou regarder la terre, c’est toujours interroger le passé. Le film formule ainsi une idée bouleversante : la lumière des étoiles, tout comme les ossements dans le sable, sont des témoins muets du temps qui ne passe pas. L’univers, comme l’histoire, conserve tout, encore faut-il savoir où chercher. « Le présent n’existe pas, il n’y a que des traces du passé ». Cette phrase résume à elle seule la démarche de Guzmán. Son cinéma est celui de la persistance. Persistance des images, des souvenirs, des blessures, de l’histoire et de la douleur.

Le film est aussi une critique silencieuse mais implacable du refoulement collectif au Chili. Tandis que le pays avance et oublie, ces femmes persistent à fouiller le désert. Leur obstination devient un acte de résistance. Guzmán filme cet entêtement avec admiration et compassion. En interrogeant les astronomes, il confronte aussi la science à l’éthique : à quoi bon connaître les origines de l’univers si l’on refuse de regarder le passé immédiat ? Cette question fait de Nostalgie de la lumière un film profondément politique, mais sans slogans. Avec ce film, Patricio Guzmán inaugure une trilogie (poursuivie par Le Bouton de nacre et La Cordillère des songes) consacrée à la mémoire du Chili et à sa relation au cosmos.

Conduit comme un essai visuel sur la persistance du passé, Nostalgie de la lumière dévoile combien chaque fragment de lumière garde la mémoire de ce qui fut. Rien ne disparaît vraiment, ni dans l’univers, ni dans l’histoire. C’est un film qui regarde le monde comme une ruine lumineuse, et qui, dans la beauté du silence, redonne à la mémoire sa dimension infinie.

Fadoua Medallel | Octobre 2025