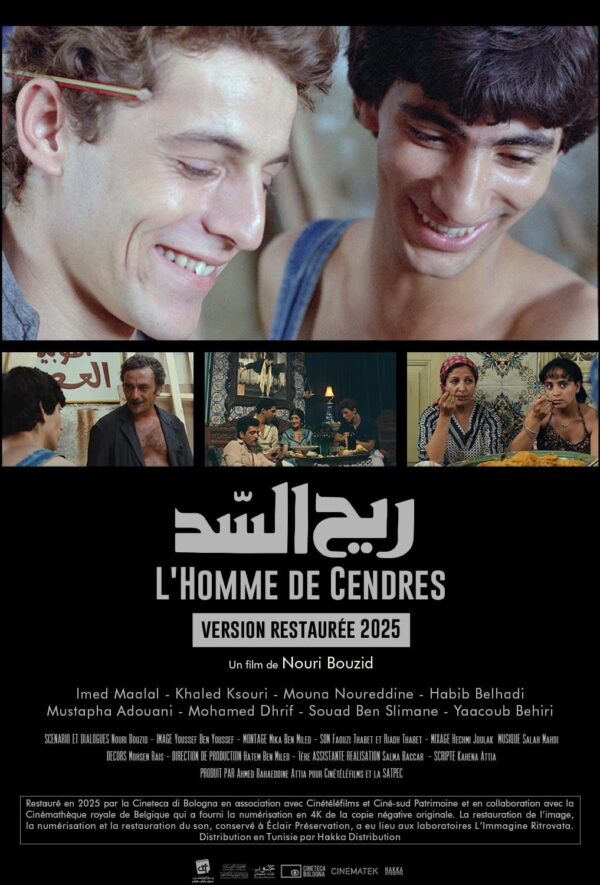

Cast & Crew

Le poids du silence masculin : un cri étouffé venu de Sfax !

Avec L’Homme de cendres, Nouri Bouzid signe un premier long-métrage profondément sensible. Sorti en 1986, ce film emblématique du cinéma tunisien aborde de front des sujets encore tabous aujourd’hui. Il dénonce et dissèque le silence. Il expose le poids des traditions et livre un récit d’émancipation troublant.

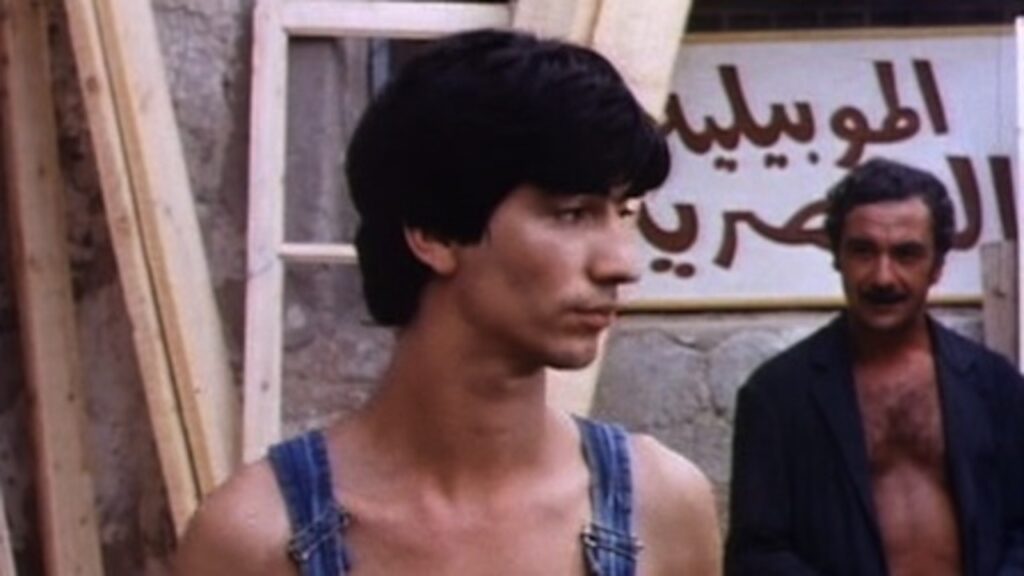

Le film suit Hachemi, un jeune homme sur le point de se marier, hanté par un passé lourd, enseveli sous les non-dits. Il vacille entre apparences sociales et effondrement intérieur. Et c’est dans cette faille intime que s’ouvre le film.

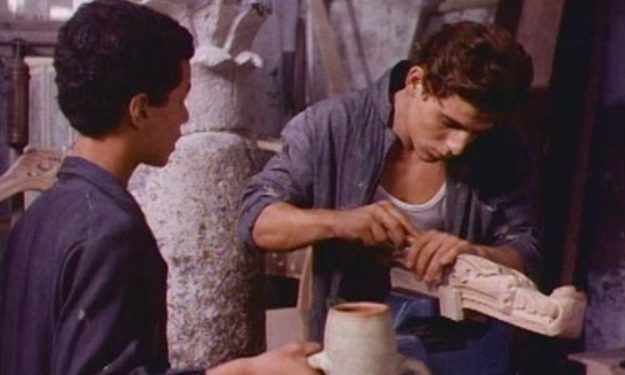

La ville de Sfax devient le théâtre de cette lutte invisible. Filmée avec une précision presque documentaire : Ruelles poussiéreuses, ateliers d’artisans.. Bouzid capte l’architecture d’un monde patriarcal replié sur lui-même, où chaque pierre semble peser.

La mise en scène reflète les tourments de Hachemi. Le récit avance par fragments, entre flashbacks brumeux, visions et cauchemars éveillés. Le style, proche de l’onirisme, fait glisser le film vers une zone trouble, quasi mentale. Comme chez Resnais dans Hiroshima mon amour ou Apichatpong Weerasethakul dans Tropical Malady, le souvenir devient un espace de cinéma à part entière : hanté et instable.

Tout passe par le regard et les gestes suspendus. Bouzid filme un esprit fracturé. Hachemi est littéralement un homme de cendres : résidu d’un feu ancien. La violence ici n’est pas frontalement montrée : elle est un poison diffus. Comme chez Haneke, elle se loge dans les relations et l’étroitesse du quotidien.

Autour de Hachemi, gravite une constellation de personnages secondaires, chacun porteur d’un pan du système oppressif. Le père, notamment, hante silencieusement le récit. Il est absent. Physiquement présent, moralement effacé. C’est un père qui délègue et qui détourne les yeux. Par son inertie, il devient complice. Il incarne cette autorité creuse, transmise de génération en génération, fondée sur la dissimulation et l’honneur. Une figure virile incapable de nommer la tendresse ou de reconnaître la vulnérabilité de son propre fils.

À l’opposé de cette figure fantomatique, un autre personnage émerge : flamboyant et bouleversant. Farfat. Atipique, moqué, il est l’exclu que la société tolère à sa marge. Mais derrière ses airs fantasques, il détient une vérité. Et parce qu’il n’a plus rien à perdre, il ose dire ce que tous taisent.

Le film laisse le trouble s’installer sans jugement. La lumière est crue, les cadrages sont serrés, le rythme est lent, étouffant. Parfois, une parole d’ami suspendue dans la nuit ou un regard de soeur sincère ouvrent un court instant la possibilité d’un air respirable. Le cinéma de Bouzid est un cinéma de la fissure et du feu invisible. Il nous montre ce que la violence laisse.

La performance de Imed Maalal (Hechmi), tout en retenue, rend palpable cette oppression intérieure. Son regard fuyant, son corps raide, traduisent l’enfermement. Ses flashbacks ressemblent à des brûlures : le passé ne revient pas comme une image, mais comme une douleur.

Avec L’homme de cendres, Bouzid brise un tabou. Il ouvre une blessure enfouie, patiemment, jusqu’à en faire un paysage mental. Il filme la douleur au masculin pour l’arracher à l’ombre dans un cri contenu, presque sacré…

Quarante ans après sa sortie, ce film n’a rien perdu de sa puissance poétique et sociale. C’est un film fondateur, à revoir absolument pour comprendre ce que le cinéma tunisien a d’essentiel à dire sur la douleur et le genre. Le film continue de résonner avec une force intacte. Dans un monde arabe encore peuplé de silences, L’homme de cendres reste une prise de parole radicale pour tous les Hachemi qui, aujourd’hui encore, cherchent à sortir de l’ombre.

Fadoua Medallel | Juin 2025