Cast & Crew

Montrer, c’est déjà transformer !

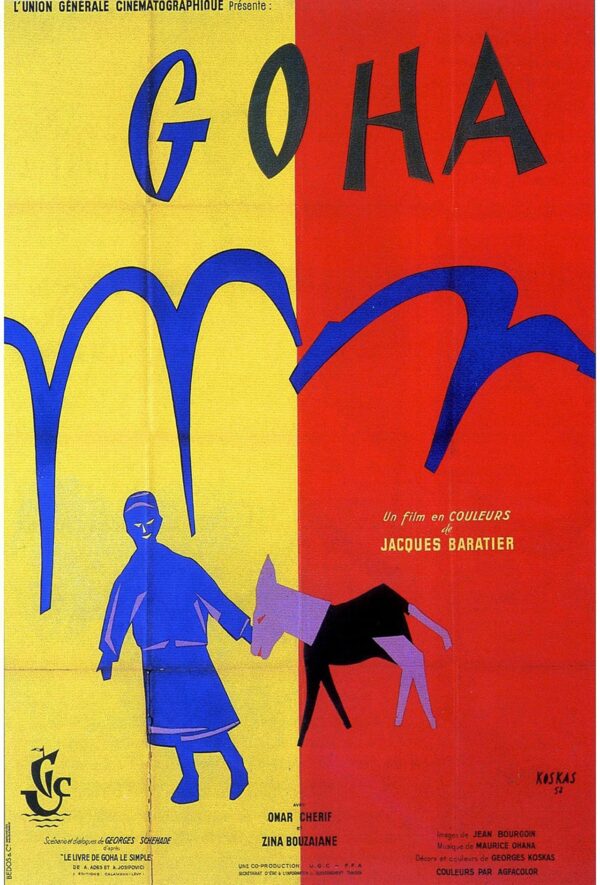

Premier long métrage tourné en Tunisie après l’indépendance, Goha est couronné au Festival de Cannes en 1958. Film atypique, il inaugure symboliquement un cinéma national naissant, tout en reflétant une vision ambivalente du pays : un imaginaire oriental façonné par un regard venu d’ailleurs.

En 1956, la Tunisie accède à l’indépendance. Tandis que l’État met en place ses premières institutions culturelles, un espace s’ouvre pour la création cinématographique. Jacques Baratier, réalisateur français à la formation d’ethnographe, y voit le décor idéal pour donner vie à son projet. Il bénéficie alors du soutien de Béchir Ben Yahmed, tout juste nommé au secrétariat d’État à l’Information.

Cette naissance du cinéma tunisien se fait dans un contexte encore flou : Goha inaugure un regard sur la Tunisie qui n’est pas encore tunisien. Le film propose une image du pays rêvée par un autre, à distance, entre fascination esthétique et reconstruction fantasmée. Un premier jalon, mais aussi un point de friction.

Il faut dire que cette image idéalisée ne fait pas l’unanimité. Dès sa sortie, le film divise. Dans Nawadi Cinéma (janvier 1959), M. Tahar Cheriaa rapporte les critiques d’un article publié dans Al Amal, qui accuse le film d’ignorer la réalité tunisienne de 1958. Trop de souks, de djebbas, de cours religieuses, de mariages inégaux, pas assez de modernité. Goha, dit-on, offre au monde une vision figée et folklorisée. À cela, le critique répond par une pirouette ironique : “faut-il vraiment que le cinéma soit un miroir fidèle ? Ou peut-il être aussi une fable, une vision, une rêverie critique ?”

Au-delà des débats identitaires, Goha est une poésie maladroite, certes, mais attachante. Une galerie de figures mythiques y défilent : Omar Sharif, jeune premier au charme doux-amer ; Zina Bouzaiane, danseuse des nuits ramadanesques ; Claudia Cardinale, encore inconnue, dans sa toute première apparition à l’écran ; et Mohamed Jamoussi, maître de la musique populaire.

Dans cette fiction flottante, entre sagesse populaire et douce folie, Jacques Baratier semble vouloir capturer cette « vérité de l’inconscient » qu’il dit tant aimer, chez les êtres « naturels », les rêveurs et même les malades mentaux. Goha incarne cette figure ambiguë : mi-fou mi-sage, il se tient en marge, observateur involontaire d’un monde trop ordonné pour lui.

Au-delà de ses failles, Goha interroge la manière dont un cinéma naissant se confronte à ses propres limites : le regard étranger et les stéréotypes. Il rappelle que toute représentation est une négociation subtile entre vérité et illusion. Ce film ouvre également un cycle : celui d’un cinéma qui cherche encore sa langue et ses influences.

Fadoua Medallel | Avril 2025