Cast & Crew

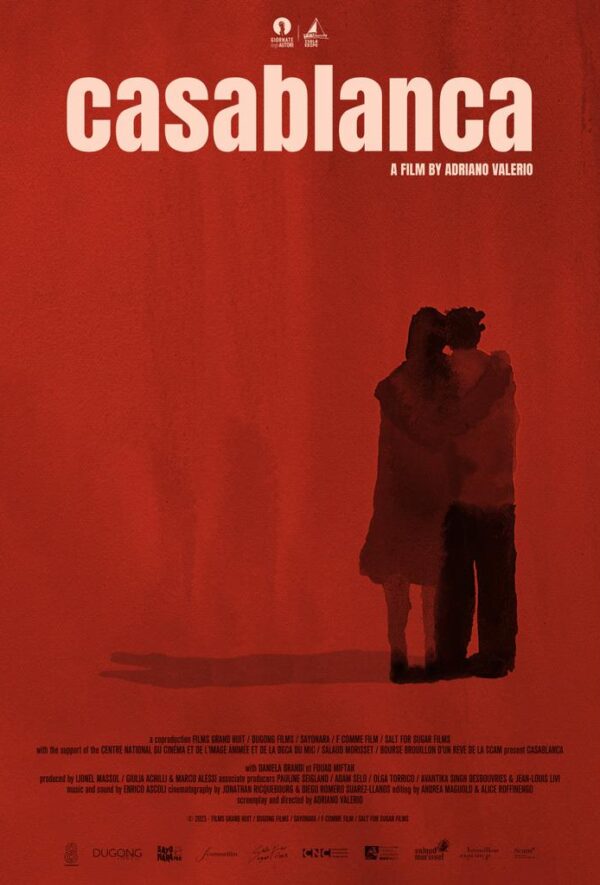

Casablanca : visages fragiles, lumières intimes !

Casablanca du réalisateur italien Adriano Valerio est un documentaire intime et profondément humain, présenté dans la section Venice Days – Giornate degli Autori à la Mostra de Venise 2023. Il nous plonge dans le quotidien de deux êtres aux parcours brisés, mais porteurs d’une force de résilience remarquable. En suivant Fouad, Marocain clandestin en Italie depuis une décennie, et Daniela, ancienne toxicomane issue de la bourgeoisie des Pouilles, Valerio compose un regard qui refuse le voyeurisme, préférant l’empathie et la proximité.

Difficile de ne pas penser au Casablanca de 1942. Là où Curtiz filmait une histoire d’amour contrariée sur fond de guerre mondiale, Valerio filme un amour empêché par les frontières administratives et la précarité. Bogart et Bergman étaient des icônes hollywoodiennes, Fouad et Daniela sont des invisibles du quotidien. Le clin d’œil au titre agit alors comme un contraste ironique et mélancolique : le romantisme reste, mais transfiguré par le réel et par la douleur.

La genèse du film est atypique. En 2016, Valerio tourne un court métrage, Mon Amour, Mon Ami 2017, qui a connu un accueil favorable. Il aurait pu s’arrêter là, mais décide de prolonger le geste, de revenir plusieurs fois auprès de ses protagonistes : quatre jours de tournage en 2016, dix jours en 2019 entre Paris et Gubbio, puis cinq jours en 2021 à Casablanca. L’ensemble a été monté pour privilégier une unité émotionnelle plutôt qu’une continuité chronologique. Cette approche donne au film une texture particulière : le spectateur perçoit les discontinuités temporelles, mais elles s’effacent dans une ligne affective et poétique. Le film devient alors une recomposition, où le montage se fait véritable écriture de la mémoire.

Valerio travaille avec son chef opérateur Diego Romero Suárez-Llanos, DOP ayant collaboré avec Roberto Minervini, dont le travail en documentaire immersif a reçu une large reconnaissance (The Other Side, 2015 ; Les Damnés, 2024). Ensemble, ils choisissent de tourner en 32 mm. Ce format permet de rester au plus près des personnages, de scruter leurs expressions et leurs leurs fragilités.

Fouad, avant son arrivée en Italie, travaillait dans un cirque au Maroc. En Europe, il enchaîne les petits boulots à la campagne, loin de l’image esthétisée que certaines scènes de bar ou de bowling suggèrent dans le film. Valerio admet avoir modifié le cadre de travail de Fouad intentionnellement, choisissant ces lieux pour leur lumière et leur atmosphère, afin d’accentuer la dimension sensorielle du film. Ces choix soulèvent une question centrale du documentaire contemporain : jusqu’où le réalisateur peut-il intervenir pour renforcer la perception du réel ? Comme le soulignait Jean Rouch, la caméra transforme toujours la situation, et l’intervention du cinéaste peut servir à révéler une vérité humaine plutôt qu’à inventer le réel. De même, Roberto Minervini montre que la mise en scène de la lumière, du cadre ou du rythme peut intensifier l’authenticité émotionnelle sans trahir les personnages. Dans Casablanca, ces décisions esthétiques ne falsifient pas la réalité de Fouad et Daniela, elles cherchent à faire ressentir au spectateur la profondeur de leur quotidien.

Cependant, Casablanca ne séduira pas tous les publics de la même manière. Ceux qui attendent du documentaire une progression dramatique, un arc narratif très marqué, pourraient trouver le rythme un peu déséquilibré. Le film demande de la patience, d’entrer dans la durée. De plus, la fin, ouverte, laisse le spectateur avec ses questions - est-ce un échec ? Est-ce un choix courageux ? - ce qui peut être déstabilisant. Mais c’est aussi ce qui fait sa force : le refus de la simplification, la reconnaissance de l’imperfection.

Casablanca montre que le documentaire est un outil pour révéler les strates invisibles du réel. Le film fait écho aux enjeux de l’immigration politique et sociale, évoquant ces existences suspendues entre frontières administratives et espoirs de stabilité. Il met également en lumière des trajectoires divergentes qui se croisent, s’influencent et trouvent des moments de tendresse et de résilience. Chaque histoire individuelle rappelle que derrière chaque chiffre d’immigration se cachent des vies concrètes. Dans ce geste, le documentaire devient à la fois acte politique et œuvre esthétique, captant la complexité et la beauté du vécu.

Fadoua Medallel | Septembre 2025