Cast & Crew

Les invisibles du ferry, au théâtre des frontières !

Dire que ce film est difficile à regarder, esthétiquement autant que matériellement, ne rend qu’imparfaitement justice à son audace. La copie, convertie d’un VHS usé en DVD fatigué, impose un visionnage austère, frustrant, en-deçà de ce qu’il mérite. Mais laisse intacte une évidence : ce film est traversé par une intensité profonde.. C’est peut-être là que se cache sa magie fragile : il reste insaisissable et obstiné, comme ses personnages, défiant notre regard et notre patience pour mieux nous révéler la densité de son monde.

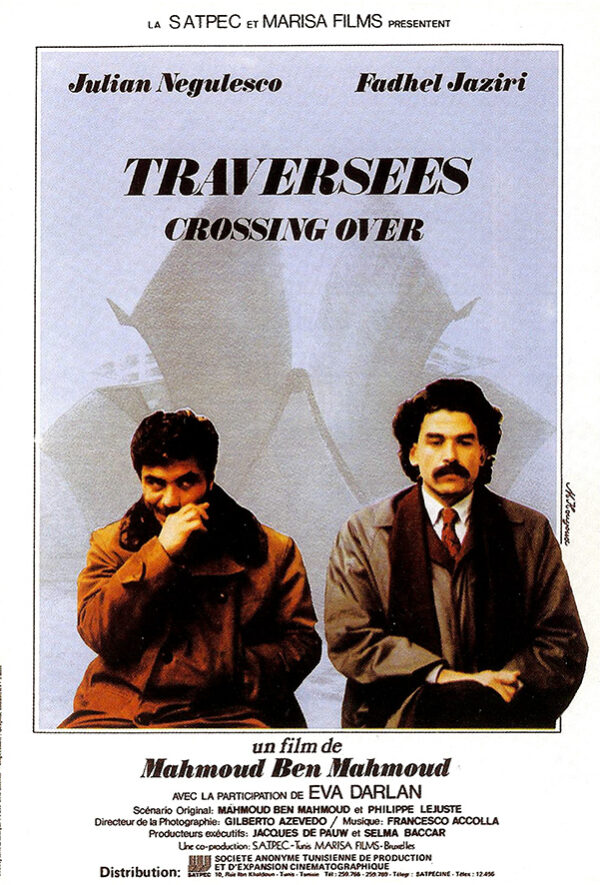

Avant d’entrer dans le récit, il faut rendre hommage à Feu Fadhel Jaziri (Youssef) et à l’impressionnant Julian Negulesco (Bogdan), acteur français d’origine roumaine. Leur présence habite le film et le structure. Fadhel Jaziri a également contribué, aux côtés de Mahmoud Ben Mahmoud, à l’adaptation du scénario à l’écran, apportant une profondeur supplémentaire à l’écriture filmique.

Le réalisateur raconte que Moufida Tlatli a cumulé sur ce film les rôles de script et de monteuse. Cette double casquette a rendu le montage particulièrement difficile : chaque plan lui semblait indispensable. À une époque où ces deux fonctions relevaient souvent d’une même formation, cette expérience a néanmoins convaincu le réalisateur de l’importance, aujourd’hui, de mieux séparer les rôles. Une question toujours d’actualité dans le cinéma tunisien contemporain.

Ce premier long-métrage du cinéaste, inspiré d’un épisode autobiographique, est un film de frontières : géographiques et mentales. Tourné en anglais avec des dialogues en arabe, wolof, russe, flamand et français, Traversées est un film tunisien qui sort des sentiers battus. Loin des clichés de l’immigré, Ben Mahmoud ausculte la fragilité des identités et les tensions invisibles entre des hommes que tout semble opposer, mais que le destin rapproche.

L’histoire est d’une simplicité brutale : le 31 décembre 1980, Youssef (Fadhel Jaziri), un Arabe taciturne, et Bogdan (Julian Negulesco), un Slave bavard et inquiet, sont refoulés à l’entrée du Royaume-Uni. Le lendemain, leurs visas expirés les empêchent également de remonter en Belgique : les deux hommes restent prisonniers du ferry, condamnés à traverser la Manche en boucle sans jamais accoster.

Traversées mérite sa place dans la liste des films tunisiens à voir, car il anticipe les obsessions du réalisateur : la confrontation à l’Autre, la fluidité des appartenances, la frontière comme réflexion intime et sociale et le cinéma comme espace de citoyenneté.

Le film évolue dans des espaces qui semblent n’appartenir à personne : la frontière, l’administration, la rue anonyme, le bar. Des seuils que Marc Augé aurait appelés « non-lieux », où la mémoire s’efface et les relations s’étiolent, où l’on cesse d’être sujet pour devenir simple passant. Déjà, Ibn Khaldoun observait que l’homme, privé de ses attaches, se tient suspendu, fragile, presque transparent. Dans Traversées, cet héritage se fait sentir sans être nommé : les personnages glissent dans des espaces où les liens se dissolvent, où aucun récit ne s’écrit, flottant comme des corps entre des mondes qui ne veulent ni les retenir ni les accueillir.

Aux portes de la douane, le film saisit frontalement « la microphysique du pouvoir » : sa violence diffus, sa rigidité administrative et routinière, qui passe par des formulaires, des files d’attente et des tampons. La caméra observe cette bureaucratie et enregistre une mécanique froide : des gestes répétés, des uniformes figés, un ballet de contrôle où le passage d’une frontière devient un exercice d’obéissance. Les deux personnages étrangers (Youssef & Bogdan) apparaissent aussitôt comme des anomalies dans ce système : l’un se fige, l’autre s’agite. Deux manières de survivre à l’humiliation. Deux stratégies face au même dispositif.

Cette dualité expose des manières différentes de se rapporter au monde, des trajectoires fragiles, mouvantes. Fadhel Jaziri incarne un devenir-silence. Un devenir-imperceptible. Bogdan, lui, incarne un devenir-parole qui cherche désespérément une prise, un contact. Le film tresse leurs deux lignes de fuite, leurs tentatives distinctes mais complémentaires de résister à la machine normative de la frontière.

La technique de l’arrêt sur image participe pleinement à cette dynamique. À plusieurs reprises, le réalisateur fige un plan, comme si le temps se suspendait : Ces moments permettent au spectateur de prendre conscience des tensions invisibles. Jacques Rancière dirait que le film redistribue le « partage du sensible » : il montre qui est regardé, qui est mis en lumière, et qui reste relégué dans les marges. Dans Traversées, l’arrêt sur image est un geste esthétique , un acte politique, un silence qui parle et une parole qui s’impose dans le regard du spectateur.

Alors que le film semblait figé dans une attente silencieuse, le récit repart brusquement. L’univers rigide et contrôlé de la frontière laisse place à une scène de bar chaotique, dominée par l’alcool et le désordre. Pasolini aurait sans doute aimé ce mélange de trivialité et de violence latente. Cette rupture montre un autre visage du pouvoir : moins administratif, mais tout aussi oppressant. Un nouveau personnage apparaît, la femme ivre (Eva Darlan). Elle incarne une attitude ambiguë de l’Occident, qui prétend accueillir l’autre tout en le réduisant à une curiosité exotique ou folklorique. À travers cette scène, le film révèle que l’exclusion ne passe pas seulement par l’État et ses règles, mais aussi par les regards ordinaires, la fausse convivialité et une curiosité détournée.

La violence qui éclate à ce moment-là est loin d’être héroïque. Elle n’est pas programmée. Elle surgit comme une réaction de survie. C’est une manière de rompre enfin l’immobilité. Le film semble dire que le pouvoir finit toujours par produire la violence qu’il prétend contenir : une vieille leçon foucaldienne, mais réactivée ici par la mise en scène, sans discours ni slogan.

Le bateau, au cœur de tout, devient un purgatoire flottant. Il circule sans jamais délivrer. Il relie des ports sans jamais offrir de terre. Il est la métaphore parfaite d’une Europe qui administre les déplacements comme des menaces et transforme les existences en flux contrôlés. Vivre sur ce bateau, c’est habiter un monde sans sol.

L’esthétique du film est profondément picturale. Certaines séquences semblent éclairées par une pensée de la lumière plus que par un souci de réalisme. La scène où Bogdan tue le policier semble s’inscrire dans une filiation visuelle directe avec David avec la tête de Goliath du Caravage : un corps tendu, une verticalité tragique, une violence saisie comme un instant suspendu, presque sacré. L’ensemble du film baigne dans un clair-obscur rappelant fortement les atmosphères de Georges de La Tour. Comme le disait Al-Tawhidi, “C’est dans l’obscurité que se révèle ce qui en plein jour demeure étouffé” : ici, la lumière isole les visages, les extrait du monde et les transforme en figures intérieures. Quant aux plans du port, de la mer, des silhouettes découpées sur l’horizon, ils évoquent irrésistiblement l’univers de Turner : une matière brumeuse, presque abstraite, où l’eau et le ciel se confondent, et où les personnages semblent toujours menacés d’être avalés par le paysage.

Le cinéma de ce film donne le sentiment d’avoir été pensé comme une traversée plus que comme un récit classique. Derrière une intrigue construite, tendue par une forme de suspense, ce sont surtout les écarts, les “sorties de route”, qui en constituent la véritable richesse. Le film semble avancer dans une liberté presque imprudente, une audace propre aux premiers gestes artistiques, où le risque ne relève pas seulement du sujet mais avant tout de la mise en scène.

Cette liberté s’ancre aussi profondément dans la géopolitique de 1980. Lorsque Bogdan se retrouve seul dans les rues, face aux slogans de Solidarność, le film quitte un instant l’intimité du duo pour se relier à un monde en bascule. Ce détail visuel, que le montage traite avec une grande finesse, replace son errance dans une dynamique historique plus vaste : l’effritement du bloc de l’Est, la paranoïa anti-communiste en Occident, et la méfiance diffuse envers tout ce qui vient « de là-bas ».

Dans ce glissement du personnel vers le politique, surgit cette phrase glaçante, hurlée dans la gare : « Les communistes et les Arabes sont les cauchemars des populations d’ici ! »

Tout est dit. À cet instant, Traversées cesse d’être seulement un récit : il devient un symptôme, un miroir tendu à une Europe inquiète, où les frontières séparent aussi des peurs et des héritages idéologiques.

Mais cette dimension géopolitique n’efface jamais la matière intime du film ; elle la renforce. Le corps de Youssef en est le centre fragile. Quand Youssef s’effondre sous la douche, le film fait vaciller son opacité. Ce moment est un mécanisme de survie : un homme qui pleure ainsi se retient de crier. Comme le disait Al-Hallaj, “Celui qui se tait dit plus que mille paroles”. La scène révèle la fonction vitale de son mutisme, où le silence devient langage et résistance intérieur

L’épisode avec la femme ouvre une parenthèse sensorielle. Le film effleure alors l’érotisme, mais la douceur y reste hésitante, presque mécanique. Youssef semble chercher une preuve d’existence au-delà du corps. Face au miroir, il tente de s’assurer qu’il n’a pas disparu aux yeux du monde : un geste davantage dicté par la survie que par l’intimité.

Le khôl confère au film une profondeur culturelle et spirituelle. Loin d’être un simple ornement, il se transforme en pansement silencieux : « j’ai trop pleuré aujourd’hui ». Dans la tradition de la tariqa chadhouliyya, le khôl est un symbole soufi : il ne s’agit pas simplement d’un maquillage noir, mais d’un éclairage intérieur, d’un « regard illuminé » par la connaissance et la contemplation divine, qui ouvre le cœur et la perception aux vérités de Dieu.

La voix off en arabe : « حبب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب و النساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة »

« J’ai aimé trois choses dans leur monde : la bonté, les femmes et la prière la joie de mes yeux »

Cette cotation esquisse un autoportrait où se mêlent sensualité, bonté et spiritualité, résonnant avec cette vision où le cœur éclairé voit toute chose comme témoin de Dieu. Ce choix symbolique reflète également le lien intime du réalisateur avec son héritage familial religieux, où la pratique spirituelle et la contemplation façonnent la sensibilité artistique.

La séquence finale, noyée dans le brouillard, atteint une grâce rare. Le brouillard devient un espace suspendu où l’on se perd, où l’on se reconnaît. « J’ai toujours vécu en haute mer » dit Youssef, « comme un homme dont le bonheur reste constamment menacé. » « Tu es toujours au milieu », répond-elle. Définition parfaite de l’exilé : vivre dans l’entre-deux, dans l’inachevé.

Lorsque le film affirme que la ligne de vie de Youssef ressemble à une ligne d’évasion, il ne s’agit plus d’un destin ; c’est une lecture du monde. Une existence qui n’avance vers aucune terre ferme, mais glisse entre des portes qui se referment. Un homme dont la vie est un corridor. Une traversée sans arrivée !

Ce film ne se laisse pas apprivoiser facilement. Sa beauté tient à son équilibre entre précision et fragilité, intimité et géopolitique, contemplation et tension dramatique. Il défie notre regard et notre patience, mais c’est précisément cette obstination qui révèle sa force. Traversées est une expérience suspendue, qui peut rendre visibles ce qui, autrement, demeure invisible : le passage, l’entre-deux, la fragilité de l’existence humaine face aux frontières matérielles et intérieures.

Fadoua Medallel | Décembre 2025